「真の安心」を手に入れるための生命保険見直し(後編)

~保険の種類と特徴を知り適切に備える~

前編では、万が一の際に必要となる保障額の目安についてお話ししました。後編では、生命保険の種類と特徴について確認してから、必要な保障が不足している場合には、どんな保険で備えるのが適切なのかについてお話していきたいと思います。

終身保険とは

終身保険は、一生涯にわたって死亡・高度障害への一定額の保障が続く保険です。保険料払込み期間は、「~年間」「~歳まで」といった有期払いと、終身払いがあります。終身保険には満期保険金はありませんが、保険を解約した際に契約者に払い戻される解約返戻金があるため、貯蓄性も備えた保険と言うことができます。ただ、解約返戻金は契約時からの経過年数などによって変わり、通常は払い込んだ保険料総額より解約返戻金の方が少ない期間が続きます。預金のように預けた金額と同額をいつでも出金できる商品性とは異なる点に注意が必要です。

このように保険料が掛け捨てではない分、掛け捨てが一般的な定期保険と比べると、同じ保険金額であれば保険料が高くなるという特徴があります。

<終身保険で備えることが向いているニーズ>

・一生涯続く保障を確保したい

・保険料を掛け捨てにしたくない

定期保険とは

定期保険は、契約で定めた一定期間、死亡・高度障害への保障を得られる保険です。保険期間は10年満了など年単位で定めるものと、60歳満了など被保険者の年齢で定めるものがあり、保険期間中の保険金額は常に一定の額となります。保険期間が満了した際には、健康状態に関係なく契約を更新できますが、更新後の保険料はその時点の年齢や保険料率で再計算されるので、ほとんどの場合で高くなります(尚、更新のタイミングに限りませんが、保険金額を減額した際には保険料も相応に減額されます)。定期保険は保険料が掛け捨てのものが一般的であるため、同じ保険金額であれば終身保険よりも加入時の保険料を低く抑えられるのが特徴です。

<定期保険で備えることが向いているニーズ>

・保険料を抑えたい

・一定期間の手厚い保障を確保したい

収入保障保険とは

収入保障保険は、遺された配偶者等の保険金受取人が、契約で定めた年齢になるまで毎月一定額の給付金を受取れる保険です。一括受取りの保険金に比べて、早期にお金を使いすぎてしまうリスクを回避できます。

給付金の受取り方法は、毎月の分割受取りが原則ではありますが、一括受取りや、一括受取りと分割受取りの併用も選択できます(これらの場合は分割受取りに比べて受取り総額は少なくなります)。保険料は定期保険と同じで掛け捨てのものが一般的です。

収入保障保険の特徴は、期間経過による必要保障額の減少に合わせて、保険金額も減少していく点です。そのため、同じ掛け捨てが主流の定期保険と比べても割安な保険料で、必要な保障を合理的に確保することができます。

<収入保障保険で備えることが向いているニーズ>

・保険料を抑えたい

・必要保障額の減少に応じて、合理的に保障を確保したい

必要な保障が不足している場合の検討例

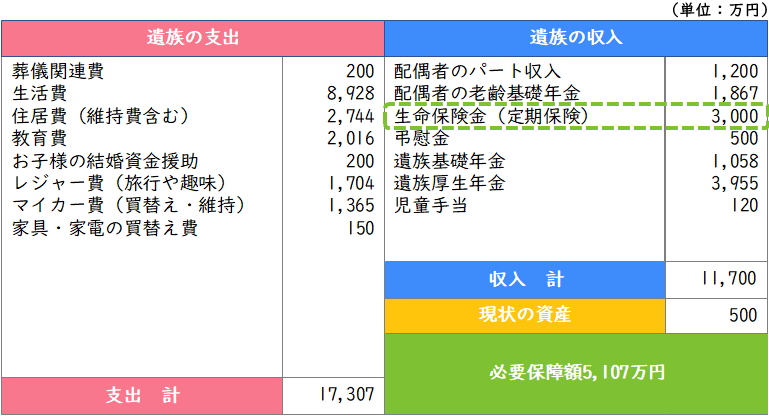

ここでは前編で取上げた「必要保障額に対して保険金額が不足している例」を参考として、どのような保険で備えるのが適切なのかについて話していきます。【図表1】のとおり、この例では保険金額3,000万円の定期保険に加入していますが、それでも必要保障額を満たすにはさらに5,107万円の保障が必要となります。

図表1|必要保障額に対して保険金額が不足している例

必要保障額算出の条件

<家族構成>

夫40歳 妻40歳(専業主婦) お子様12歳 お子様10歳

<生活の状況>

持ち家(マンション:固定資産税20万円/年)

年収800万円

生活費24万円/月

住居費11万円/月(ローン返済8万円+修繕積立金・管理費3万円)

現状の金融資産 500万円

<計算根拠>

・妻88歳までの期間で必要保障額を算出

・末子独立(22歳)までの13年間の生活費は現状の水準(24万円/月)

・末子独立後の生活費は現状の水準×0.5(12万円/月)

・住居費は維持費のみ計上(団信により住宅ローン全額弁済の前提)

・遺族年金は令和4年度金額を記載

この例であれば、収入保障保険に加入して不足額をまかなうのが有効です。なぜなら、生活費等の経常的な支出を収入保障保険でまかなうことができれば、既に加入している3,000万円の定期保険を、教育費等の一時的な多額の支出への備えとして活かせるからです。継続的な支出に備えるべき金額は期間の経過とともに減少していくため、その点が保険金額と保険料に反映されている収入保障保険が最も合理的な選択となるのです。

加入時の当初保険金額については、不足額の5,107万円をまかなうことが必要です。

保険期間については、加入者の意向や、遺族のライフステージ毎の家計収支次第ではありますが、例えば「遺された配偶者が老齢年金を受取り始めるまで」という意向であれば、直前の64歳までが保険期間となります。

まとめ

今回は前編・後編の2本立てで生命保険の見直しについてお話ししました。遺族への保障を目的として生命保険に加入する場合は、まず必要保障額の目安を把握することが重要です。必要保障額の目安を確認する際には、本稿で触れた公的保障・企業保障を把握しておきましょう。そのうえで、生活費など期間の経過に応じて減少していく支出については収入保障保険で、お子様の大学費用など一時的な多額の支出については定期保険で備えるのがよいでしょう(必要な支出をまかなえる手元資金がある場合は、収入保障保険への加入のみでも良いかもしれません)。

今回お伝えした考え方を大まかにでもイメージできれば、実際に保険の見直し相談で保険ショップ等に行かれた際も、ご自身のお考えを伝えることができると思います。

是非、本稿をきっかけに一度ご自身の保険契約状況をご確認頂けたらと思います。

ご留意事項

本稿は2022年9月時点の情報に基づいて執筆しております。

また、本稿の一切の権利はオンアドに属しております。事前にオンアドの承諾を得ることなく、複製・転載・転送等の行為は固くお断りいたします。