【資産形成の入門ガイド】

新NISA で何がどう変わるのかを徹底解説!

前回の【資産形成の入門ガイド】第2弾では、リスクの軽減が期待できる分散投資に加え、利益に対して税金のかからないNISAの活用法を紹介した。手元にある資産をできるだけ有効に運用することは、最近の物価高や預金金利の水準を考えても得策だ。

NISAの制度は、2024年に大きく刷新される。実際に何がどのように変わるのか、気になる人も多いはずだ。

そこで今回は、新NISAについて、現行NISAからの変更点や、投資目的に合った使い方を解説していこう。

新NISAで何が変わる? 現行制度との違いを解説

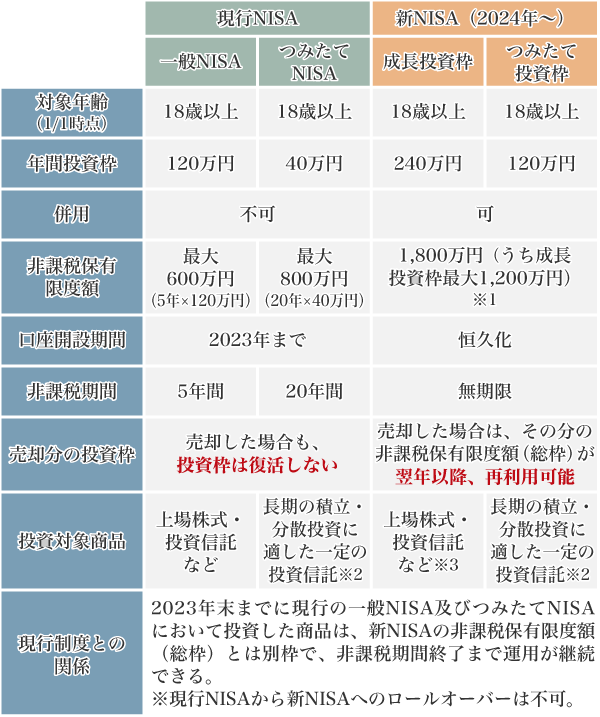

新NISAは、どのように新しく生まれ変わるのか。現行NISAと新NISAの制度の内容を見比べてみよう(図1)。

図1:現行NISAと新NISAの制度の違い

出典:金融庁「新しいNISA」をもとに編集部作成(2023年4月現在)

※1 簿価(=取得価額)残高方式で管理(枠の再利用が可能)。

※2 長期の積立・分散投資に適した公募株式型投資信託で、金融庁への届出商品に限定。

※3 株式は整理・監理銘柄を除く。投資信託は信託期間が無期限または20年以上あるもので、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外。

新NISAは、現行NISAと比べて利便性が大きく向上する。成長投資枠とつみたて投資枠が併用できることに加え、年間投資枠と非課税保有限度額が拡大される点に注目だ。さらに、制度自体も恒久化される。この変更により、来年以降いつでもNISA口座を開設でき、期間を気にせず自由に投資できる環境が整うのだ。

現行NISAよりもさらに長いスパンで資産形成のプランを考えられるため、ライフステージの変化に合わせて、投資する金額やタイミングを柔軟に調整できるのも新NISAの魅力の1つだろう。

また、つみたて投資枠と成長投資枠で購入できる商品に違いがあることも覚えておこう。

つみたて投資枠で購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されている。現行のつみたてNISAと同様、購入時の手数料がかからず保有している間にかかる費用(信託報酬)が安い点が特徴だ。また、購入方法も積立投資のみに限定されている。

一方、成長投資枠は上場株式や投資信託など、幅広い商品に投資できる。つみたて投資枠に比べて商品の選択肢が多く、商品にもよるが、購入方法も指定されていないため、まとまった資金での利用も可能だ。

ここに注目! 新NISA制度の目玉

では次に、新NISAの制度の中でも、特に注目すべき以下の5点について深掘りしていこう。

成長投資枠とつみたて投資枠の同時活用が可能に

現行NISAでは、一般NISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択しなければならないが、新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠が同時活用できるようになるため、一気に利便性が増したといえる。

例えば、つみたて投資枠を利用して毎月の給与の一部をコツコツ積立投資しつつ、成長投資枠を利用してボーナス時期にまとまった資金で投資するといったことが可能だ。両者を併用すれば、自分の将来設計に合った資産形成の仕組みをつくることができる。

年間360万円に! 年間投資枠の拡充

新NISAでは、年間投資枠が拡充される。

現行NISAの年間投資枠は、一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円だった。新NISAでは、成長投資枠は240万円、つみたて投資枠は120万円となる。現行NISAと比較すると、成長投資枠は一般NISAの2倍に、つみたて投資枠はつみたてNISAの3倍にも増えるのだ。

さらに、2つの枠は併用できるようになるので、合計で年間最大360万円のNISAを利用した投資が可能になる。現行のつみたてNISAでの毎月の積立可能額は最大3万3,000円程度だが、新NISAのつみたて投資枠では最大10万円まで運用できる。加えて、成長投資枠でも株式や投資信託を購入できるので、今まで以上にNISAの活用方法の選択肢が広がるだろう。

期限を気にせず投資できる! 非課税期間が無期限に

新NISAでは、非課税期間が無期限になる。現行NISAでは、一般NISAが5年、つみたてNISAが20年だった。さらに、一般NISAの場合は、投資してから5年後に、次の3つの方法のいずれかを選ぶ必要があった。

• 売却する

• 税金がかかる通常の課税口座に移す

• 翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)

新NISAでは、このように決められたタイミングで選択を迫られることがなくなる。売却するか、持ち続けるかをいつでも自分の判断で決められる。

いつ始めてもOK! 制度の恒久化

新NISAでは、制度自体が恒久化される。現行NISAの投資可能期間は、一般NISAが2023年まで、つみたてNISAが2042年までと決まっていた。

そのため、投資を始める時期によっては非課税投資枠を最大限に利用できないケースもある。例えば、2023年に一般NISAの口座開設をした場合、使える非課税枠は最大120万円のみだ。

今回の改正で、いつNISAを始めても非課税保有限度額を最大限利用できるようになる。非課税保有限度額とは、生涯でNISAを使って投資できる上限金額のことで、買付金額ベースで管理される。上限金額は成長投資枠とつみたて投資枠の合計で1,800万円。どちらの枠をどのくらい使って投資するかは自分で決められるが、成長投資枠が使えるのは1,200万円まで。

期限を気にする必要がなくなるので、自分のペースで投資を続けられる。何十年というスパンでじっくり積み立てもできれば、年間投資枠を上限まで活用し、最短5年で非課税保有限度額を使い切ることも可能だ。

生涯非課税限度額は再利用が可能! 売却後に枠が復活

現行NISAでは、一度利用した非課税枠は復活しない。

ところが、新NISAでは、保有していた商品を売却すると、翌年に非課税枠が復活する。例えば、100万円で商品を購入し、評価額が150万円に上がったときに売却した場合、翌年には買付金額の100万円分の非課税保有限度額(総額)が復活する。復活した枠の範囲内で、再度投資が可能だ。

投資スタイル別! 新NISAの活用法

では、新NISAのメリットを最大限に活用し、上手に使いこなすにはどうすればいいのか。短期・中長期・超長期の3つのスタイルに分け、それぞれの活用例を解説する。

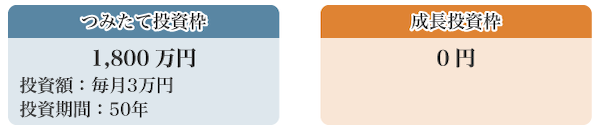

【スタイル1】超長期でコツコツ積立投資するスタイル

つみたて投資枠のみを活用し、超長期で積み立てをするスタイル。毎月の給料から3万円をコツコツ積立投資して、50年かけて1,800万円の枠を利用する(図2)。

図2:超長期でコツコツスタイル

毎月一定の金額を積み立てるので、投資のタイミングを分散できる点がポイントだ。商品の値動きに合わせて、価格が高いときには口数を少なく、価格が低いときには口数を多く購入できる。これを繰り返していくことで購入単価が平準化され、リスクを抑える効果が期待できる。

一度設定をすれば、毎月自動的に積み立てることができる。購入するタイミングを自分で気にする必要がないため、投資について考える時間があまり取れない人や投資の初心者でも始めやすい方法だ。積立金額はいつでも変更可能なので、ライフイベントやライフプランに応じて調整でき、無理なく続けることができる。

【スタイル2】中長期でバランス良く分散運用するスタイル

つみたて投資枠と成長投資枠を使って、中長期でバランス良く運用するスタイル。例えば、つみたて投資枠では、毎月の給料から5万円、20年間積み立て続け、成長投資枠ではボーナスの時期に毎年50万円ずつ12年かけて金融商品を購入する(図3)。

図3:中長期バランス運用スタイル

コツコツ積立投資をして分散投資のメリットを享受しながら、資産に余裕ができたときには、積極的に株式や投資信託にも投資していきたい初・中級者向けの方法だ。

【スタイル3】短期で最大限に枠を活用するスタイル

非課税枠を短期で活用するスタイル。360万円の年間投資枠をフル活用し、5年間で生涯非課税限度額を使い切る。つみたて投資枠で毎月10万円を積み立てながら、成長投資枠で年間240万円を投資する(図4)。

図4:短期・最大枠のフル活用スタイル

生涯非課税限度額を使い切った後でも、売却すれば枠を再利用できる。購入した株式や投資信託などを利益が出たタイミングで売却し、また翌年以降、新たに金融商品を購入することも可能だ。

年間投資枠を最大限活用するので、すでにNISA口座以外で金融商品を保有している、もしくはまとまった預貯金がある中・上級者向けの方法だ。しかし、税金がかかる課税口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできないため、注意が必要だ。

どの金融機関で、どの商品を運用するか―計画を立てて活用!

新NISAは制度が拡充され、さまざまな活用方法が考えられる。どのように利用するかは人それぞれ。ライフイベントのタイミングなどによっても異なるだろう。自分に合った投資方法を長い目で考えておくことが必要だ。

さらに、NISA口座はすべての金融機関で1人1口座しか持てないため、自分の意向に合った商品に投資できる金融機関を選ぶのも大切だろう。例えば、上場株式に直接投資できるのは、証券会社のみ。また、投資信託は種類が多く、金融機関によって取り扱う商品も異なる。

NISA口座を開設した後に金融機関を変更することも可能だが、手続きには相応の時間と労力がかかる。新NISAは一生涯使える制度だからこそ、それぞれの金融機関の特徴や取り扱っている商品を確認し、納得したうえでNISAでの運用を始めることをおすすめしたい。

※ 本資料は、2024年1月から開始される「新しいNISA制度」の概要説明を目的として作成したものであり、同制度のすべてを説明したものではありません。また、本資料の内容は「令和5年度税制改正の大綱」(2022年12月23日閣議決定)、金融庁ウェブサイトに掲載された情報、および野村證券が信頼できると考える情報に基づいて作成しておりますが、現時点において確定したものではありません。今後、制度の内容が変更されることがありますので、本資料の内容についても事前の告知なく変更する場合があります。

ご留意事項

提供元:野村證券 /EL BORDE

この記事は「EL BORDE」にて2023年5月25日に公開されたものです。

本記事は、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。