【初心者入門】これを読むだけでJ-REITへの投資が始められる

~小額からスタートできる不動産投資~

「不動産オーナーになって、定期収入があったらいいのに・・・でも、何千万円もの投資資金はない」という方は多いのではないでしょうか。

そういった実物不動産のデメリットを解消した金融商品がREITです。少額の投資で、都心に立地する1000億円のビルや、高級旅館のオーナーの1人になることも可能で、株式と同様に換金性も高い金融商品です。

本稿では、J-REITの魅力から、銘柄選びのポイント、投資アイデアまで詳しく解説します。

J-REITとは

REITとは、不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことで、不動産を中心に運用する金融商品です。

国内の不動産を投資対象とするREITのことをJ-REITといい、その多くは金融商品取引所に上場しているため、通常の株式と同じようにいつでも売買が可能です。2023年7月末現在、1銘柄あたり約5万円~70万円の金額から売買できます。

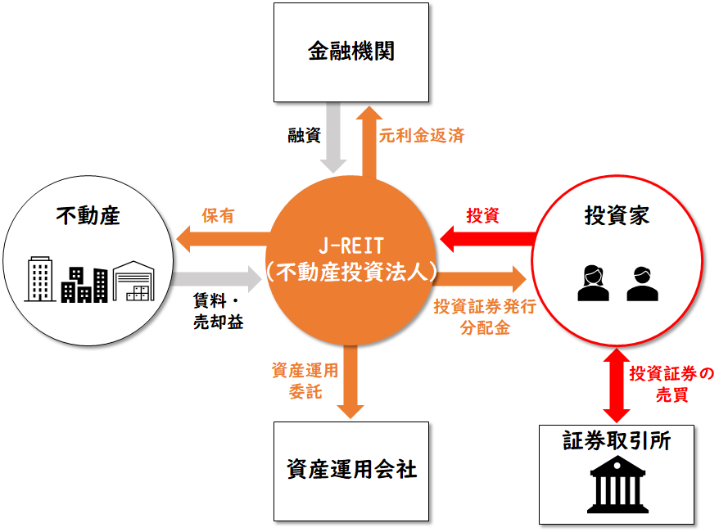

J-REITは、不動産投資法人が、投資家などから集めた資金でオフィスやマンション等の不動産を購入し、購入した不動産の賃料、売却益などから費用を差し引いた残りの利益(分配可能利益)を投資家に分配する仕組みになっています。【図表1】

【図表1】J-REITの仕組み

J-REITの魅力

J-REITは、実物不動産が持つ様々な問題点を解消した投資初心者でも始めやすい不動産投資の方法です。

J-REITの魅力は以下の通りです。

高い利回りが期待できる

一般の法人は、利益から法人税を支払った残りを原資として配当金が支払われます。一方でREITは、分配可能利益の90%超を分配することで、法人税が免除されるため、利益の大半を分配金に回しています。そのため、上場株式の配当利回りと比較しても高い利回り水準を期待できます。

7月末時点で、J-REIT全体の分配金利回りは約4.1%※と、東証プライム全体の配当利回り約2.2%※を大きく上回っていることがわかります。

※ どちらも年間の加重平均予想利回り

小額から不動産投資が可能

5万円程度から投資が可能です。

実物不動産への投資に比べて、少額で購入できます。

不動産の維持・管理が不要

不動産投資のプロである資産運用会社が、投資する不動産の選別や賃貸借の条件、運用方法などの戦略を立案し、不動産価値向上のためのさまざまな施策を実施します。

また、不動産の維持・管理は、資産運用会社が選定した専門の管理会社が行います。

換金性が高い

実物不動産は、換金性が低いですが、J-REITは金融商品取引所に上場しているため、比較的高い換金性が確保されています。

投資不動産の分散がしやすい

実物不動産だと、複数の不動産へ分散投資する場合、多額の資金が必要になります。一方で、J-REITは、1つの投資法人で数十件の不動産を保有しているため、1銘柄に投資するだけで複数の不動産に分散投資することが可能です。

一方、J-REITには以下のリスクがあります。

- 取引価格が変動するため、元本が保証された商品ではない

- 不動産市場や金利状況、その他経済状況などの影響を受け、価格や分配金が下落する可能性がある。

- 地震や火災などで個別不動産の収益性が落ち、損失を被る可能性がある

銘柄選びの注目ポイント

銘柄を選ぶうえでは、以下の代表的な3つの指標に注目する必要があります。

分配金利回り

「分配金利回り=年換算予想分配金÷投資口価格」

J-REITは、比較的安定した賃料収入等を裏付けとした商品であることから、インカムゲインを重視した債券投資的な色彩が強くなります。そういった性質から、市場金利の影響を受ける傾向にあります。一般的に、日本の長期金利と分配金利回りとの差(スプレッド)が拡大すれば割安、縮小すれば割高と判断されます。

また、各銘柄やスポンサー(資産運用会社の主な株主)等の信用力の違いによって利回りの水準が異なる為、過去分配金や予想分配金をもとに比較したり、投資対象の近い別銘柄と比較したりすることが重要です。

NAV倍率

「NAV倍率=投資口価格÷1口あたりNAV」

J-REITの投資口価格と、保有不動産の時価※を比較し、割高か割安かを判断する指標です。

NAVは、不動産の時価※から負債額を控除することで求めることができ、不動産投資法人の解散価値を表しています。

株式のPBRに相当し、NAV倍率1倍を基準に、上回れば割高、下回れば割安と判断することができます。

※ 決算期末時点の不動産鑑定評価額

一方で、不動産市況の影響を受ける傾向にあるため、市場の平均値と比較したり、他の指標もあわせて判断する必要があります。

時価総額

7月末時点において、J-REIT市場の時価総額は約16兆円で、日本株市場の約850兆円と比較すると50分の1程度です。さらに、日々の売買代金もJ-REIT市場が約460億円、日本株市場が約4兆2000億円となっています。

そのため、時価総額が小さすぎる投資法人だと、短期的な需給で価格が大きく変動する可能性もあります。日々の売買代金も合わせて確認し、あまり時価総額が小さいものは避けることが重要です。

J-REITは情報開示が非常に充実しているため、この他にも、「保有物件の入居率(稼働率)」「投資物件の中身(ポートフォリオ)」「主たる物件紹介先(スポンサー)」などが各社HPから確認できます

用途別の特徴

J-REITは、オフィスや物流施設、商業施設など様々な用途の不動産に投資を行っています。

銘柄を選ぶ際には前述の指標に加えて、どういった用途の不動産を保有しているかを考慮する必要があります。

たとえば、「値上がりより分配金重視なので、景気の影響を受けにくい住居系の銘柄にする」や「値上がりをより重視したいので、好景気で上昇しやすいオフィス系の銘柄にする」というような考え方です。

以下の【図表2】が、用途別の特徴と景気感応度です。

【図表2】用途別の特徴と景気感応度

| 用途区分 | 対象不動産の例 | 特徴 | 景気の影響 |

|---|---|---|---|

| オフィス | 主要都市の大型オフィスビル 地方都市のオフィスビル |

| 受けやすい |

| 住居 | 賃貸マンション、学生寮 |

| 受けにくい |

| 物流施設 | 企業向けの物流施設 ネット通販向けの物流施設 |

| 受けにくい |

| 商業施設 | 都市近郊の商業施設 ショッピングモール アウトレットモール ロードサイドの小売店集約施設 |

| 受けやすい (都市型) 受けにくい (郊外型) |

| ホテル・旅館 | リゾートホテル ビジネスホテル 高級旅館 温泉施設 |

| 受けやすい |

| ヘルスケア | 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 | ・固定賃料で長期契約が多い | 受けにくい |

これらの用途を組み合わせたものを【複数用途型】といい、2つの用途を組み合わせた「複合型」、3つ以上の用途を組み合わせた「統合型」と呼ばれています。

J-REITの投資アイデア

J-REITは60銘柄上場されており、どの銘柄を選べばいいか迷ってしまうかと思います。最後に、前述の「指標」「種類」以外に銘柄を選ぶ際のアイデアをいくつかご紹介します。

【 銘柄選び 】

決算月の異なる銘柄を組み合わせる

J-REITの大半が年2回決算(6カ月決算)であるため、運用が順調であれば、半年ごとに分配金を受け取ることができます。そして1~12月に決算月が分散されています。

そのため、決算月の異なる銘柄を組み合わせることで、分配金を毎月受け取ることも可能です。

用途の違う銘柄を併せ持つ

オフィス系と住居系を1銘柄ずつ買付するというように、景気感応度の異なる銘柄を保有することで、景気の影響を比較的抑える効果が期待できます。複数用途型の場合、1銘柄を保有するだけでも上記の効果を得ることが可能です。

優待銘柄を保有する

J-REITには「投資主優待制度」を設けている銘柄が一部あります。ホテル宿泊の割引や、老人ホームの体験入居・入居金割引などの優待です。

【 買付方法 】

NISAを利用する

J-REITは株式と同様でNISAの対象です。そのため、NISA口座で保有することで、J-REITの分配金を非課税で受け取る※ことが可能です。

※ 非課税で分配金を受け取るには、配当金受取方式を「株式数比例配分方式」にする必要がある

ETFや投信を利用する

ご自身で個別銘柄の選択が難しい場合、東証REIT指数などに連動したETFや投資信託を活用する方法もあります。個別銘柄と違い、信託報酬などの管理費用がかかる点には注意が必要です。

まとめ

J-REITは、高い利回りが期待できる資産としても、実物の不動産投資の代わりとしても魅力的な投資対象です。株式のように換金性が高く、実物不動産のように安定した賃料収入が得られるため、投資初心者でも投資しやすい資産といえます。本稿で、J-REITにご関心を持たれた方は、ご資産の一部にJ-REITの組み入れを検討してみても良いのではないでしょうか。

ご留意事項

本稿は、如何なる意味におきましても、将来の成果を示唆または保証するものではございません。最終決定は、ご自身の判断で行ってください。

記載内容等については、2023年8月現在の情報に基づいて作成しております。今後、事前の連絡なしに変更される場合があります。

また、本稿の一切の権利はオンアドに属しております。事前にオンアドの承諾を得ることなく、複製・転載・転送等の行為は固くお断りいたします。

【REITの投資リスクについて】

・投資元本が保証された商品ではありません。運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動などにより市場での取引価格は変動します。また、倒産など、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。

・テナント賃料や不動産売却益から不動産の維持・管理費用や金利などを支払った後に残った利益を投資家に分配するため、テナントの退去、物件の経年劣化などによる賃料下落などの事情により、分配金は変動します。

・不動産市場、金利環境その他さまざまな経済情勢および地震・火災などの予測不可能な事態の影響を受けて分配金や価格が変動する可能性があります。