資産運用を始めてみたけど、どの制度を優先して活用すればいいの?

~DC(確定拠出年金)・NISA・持株会の使い分け~

【お客様のプロフィール】

20代男性/会社員/金融資産100~300万円/投資経験あり/独身

【背景および相談内容】

< 背景 >

■ DC(確定拠出年金)、NISA、持株会の制度内容を理解しないまま、何となく運用を始めたが、このまま運用を継続して良いのか不安を持っていた。

■ 現在の所得では、全ての制度を上限まで利用することが出来ない。

< 相談内容 >

■ 各制度の内容について教えて欲しい。

■ 各制度を理解したうえで、自分にとって優先して活用すべき制度や各制度の金額配分についてアドバイスを受けたい。

【今回のアドバイスポイント!】

1.投資する目的を検討する

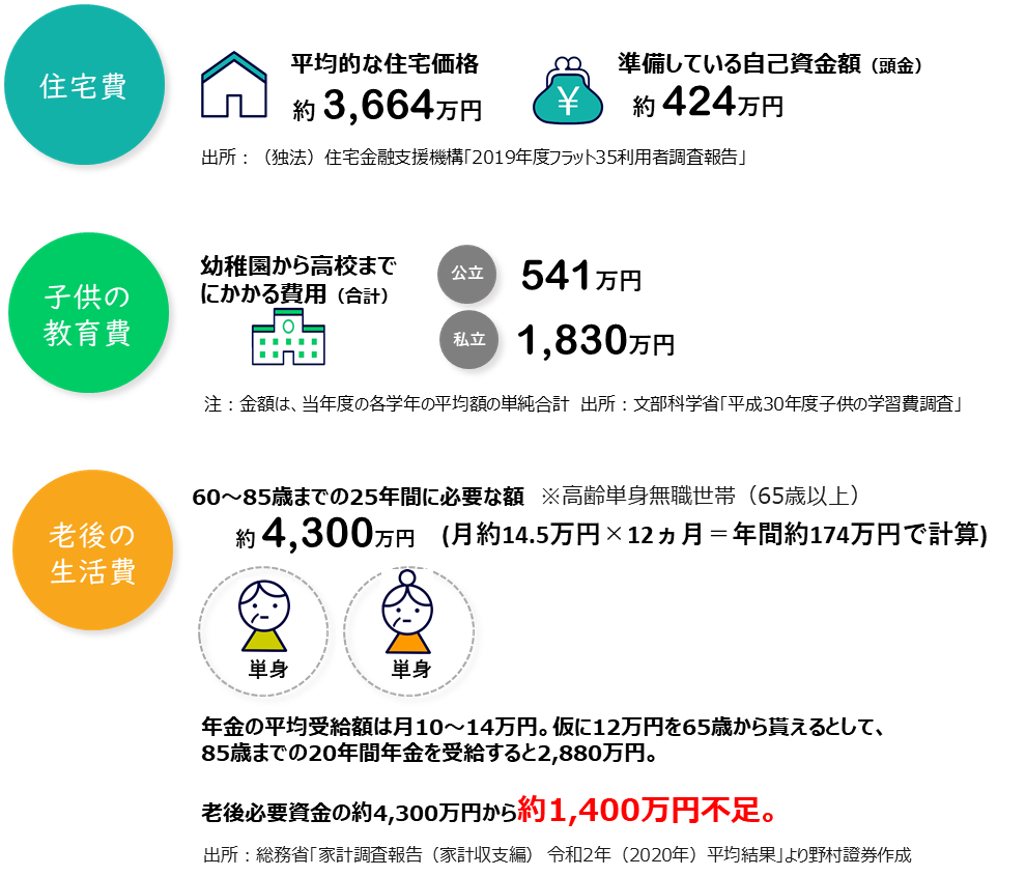

■ 投資を始める前に、投資を行う目的を設定しましょう。目的を定めることで目標金額や運用期間をイメージできるようになります。

■ 例えば、「住宅購入資金の準備をしたい」「子どもの教育資金を用意したい」「老後の資金を貯めたい」など目的に応じて、目標金額や運用期間が異なります。

■ 目標金額や運用期間が定まらなければ、自分にとって有効な制度活用や商品選択を行うことは出来ません。

【図表1】将来必要になるお金のイメージ

《 ポイント! 》

■ 目標金額や運用期間を設定することで、「必要となる利回り」「投資金額」を具体的にイメージしやすくなり、適切なリスクで運用を行えます。

■ 有効に制度を活用するためには、運用方針を定めてから検討することが重要です。

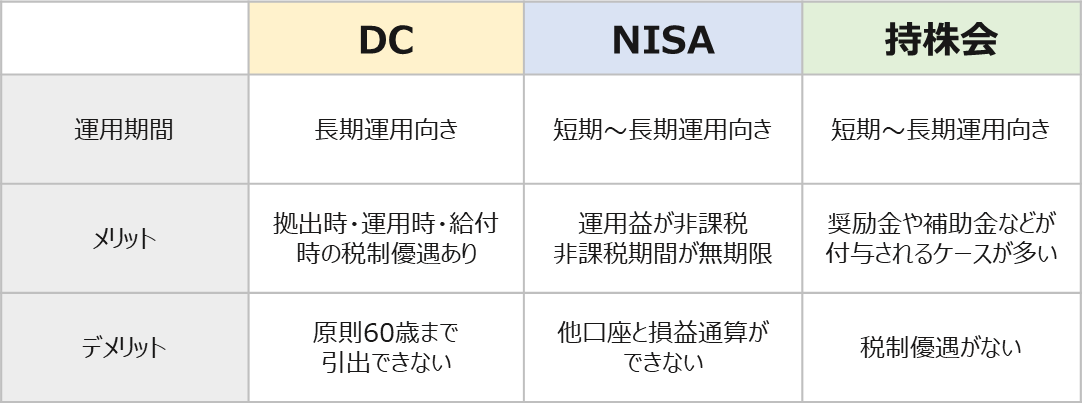

2. 制度ごとの特徴を理解する

■ 有効に制度を活用するために各制度の特徴を理解しましょう。

■ 特に税制優遇と引出制限(換金性)の違いについて把握することが重要です。

■ 各制度の主な特徴

【図表2】各制度の概要

※企業によって、制度の内容は異なります。詳細な内容については、お勤め先の制度を確認してください。

(注)上図はすべての内容を網羅しているわけではありません。2024年7月7日時点の情報を元にオンアド作成

《 ポイント! 》

■ 同じ運用成果が出たとしても税制優遇の有無により最終的な手取り金額は変わってきます。

■ 税制メリットの恩恵が大きいほど、引出制限(換価性)などの制約があるため、各制度のメリット・デメリットを良く理解しておきましょう。

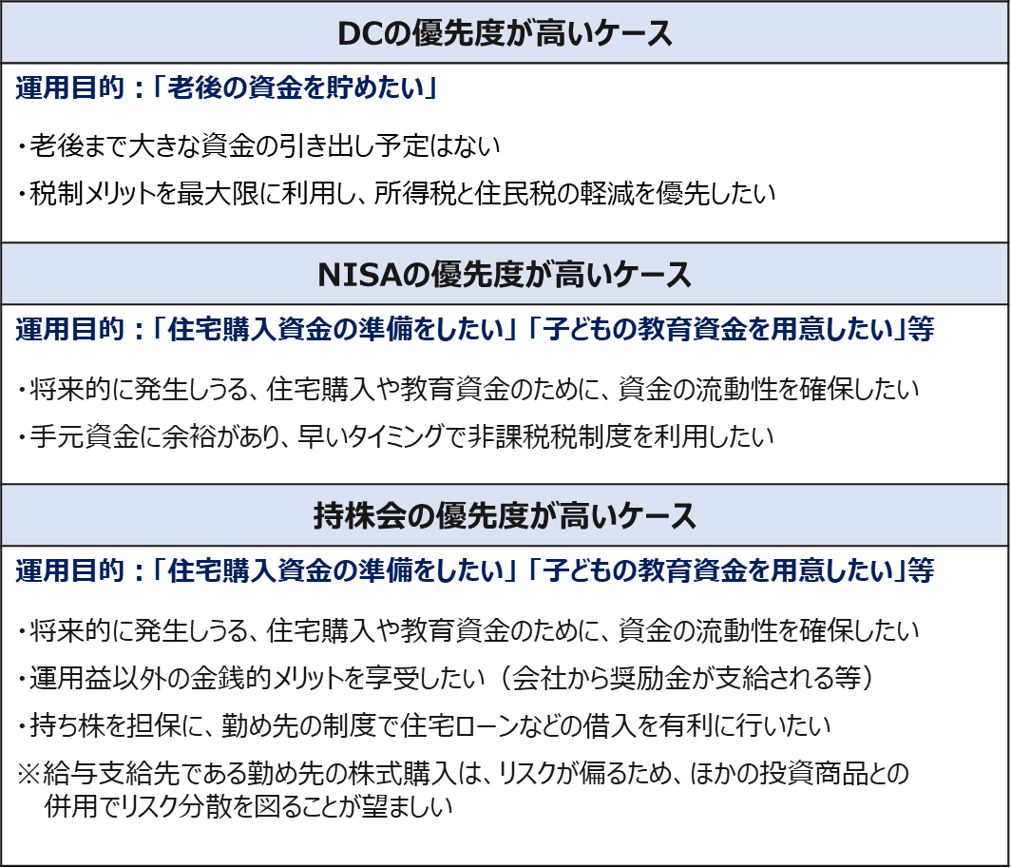

3. 投資目的に合った制度を選択する

■ 投資目的と制度の特徴が理解できたところで、投資方針と照らし合わせて最も有効な制度を選択します。

■ 収入の状況などによって全ての制度を上限額まで利用できない場合は、有効な制度から順に活用していきましょう。

【図表3】各制度別の優先度

(出展) 各種資料よりオンアド作成

《 ポイント! 》

■ 投資目的(運用方針)に応じて活用する制度の優先順位は異なります。

■ 今回のお客様は、多額の支出予定がないことから、換金性は乏しいが税制面でのメリットが大きい、DCを優先的に選択しました。

■ ライフプランの変化(結婚、出産等)が生じた場合は状況に合わせて、投資目的、制度活用の優先順位(金額変更)を再検討することをおすすめします。

■ 一方、状況に応じて運用方針の変更や制度選択を行うことは、相当な労力を必要とします。専門家のアドバイスを参考にすることも検討してください。

【お客様の声】

■ ネットに掲載されているような一般的なアドバイスではなく、自分の考えに基づいて、情報を整理しながら伝えてくださいました。

■ 自分の知識等を確認しながら、丁寧にレベルに合わせて話をしてくださったのでわかりやすかったです。

■ アドバイス料については、自分の年齢や資産規模から鑑みて高く感じていましたが、面談の内容にはとても満足出来ました。

【担当アドバイザー:前田真吾】

● 今回のお客様は、若い年代の方で今後ライフプランに変化が起きる可能性の高いお客様でした。

● 一つひとつの制度について理解して頂くことで、今後のライフイベントの変化に対して、ご自身で優先順位の判断が出来るようになることを目指して面談を構成させていただきました。

● 制度内容について理解した上で、自分に合った選択が出来ている方は、意外と少ないように感じます。不安に思った方は、ぜひ一度ご相談ください。

オンアドではお客様一人ひとりに合ったアドバイスをオーダーメイドでお作りします。

まずは、無料カウンセリングでお悩みについてご相談ください。

ご留意事項

有料相談の事例となります。

本事例に記載の内容が全てのお客様にあてはまるわけではございません。

本内容は特定の有価証券の売買または商品の推奨・勧誘等を目的としたものではありません。

また、当社の助言は、将来の投資成果を示唆または保証するものではございません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

税制につきましては、2024年3月現在の内容に基づいております。