【解説! 金融・経済用語】

銘柄選びに役立つ2つの指標|配当利回りと配当性向

ここ最近、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)の制度改正など、資産形成を促す国の政策を多く目にする。こうした動向を受けて、資産形成について考え始める人も少なくないだろう。しかし、投資といっても金融機関が取り扱う商品は種類が多く、どの銘柄を選ぶべきなのか判断に迷うこともあるはずだ。

そこで、これから投資を始めるビジネスパーソンに向け、しっかり押さえておきたい金融・経済用語について解説していく。今回は、銘柄選びの重要なポイントとなる配当金に関する2つの指標、「配当利回り」と「配当性向」について取り上げる。

「配当金」の比較に役立つ指標「配当利回り」

配当金とは、一般的に、企業が事業活動で得た利益の一部または全部を現金として、四半期、半年、あるいは1年に1回、株主に還元するものとされている。

配当金を受け取るためには、企業ごとに決められた権利確定日に株主になっている必要がある。権利確定日は、企業ごとに異なるため、株式を購入する前には必ず確認しよう。

株式の運用においてインカムゲイン(資産を保有していることで得られる収入)を重視する場合、もらえる配当金が多いに越したことはないが、その金額だけで投資する銘柄を判断するのは早計な場合もある。なぜなら、企業ごとに株価が異なるため、株価に対してもらえる配当金が多いのかどうかが重要となるからだ。

それぞれの銘柄を比較する際に役立つのが、「配当利回り」。株式投資をするなら理解しておきたい指標の1つだ。

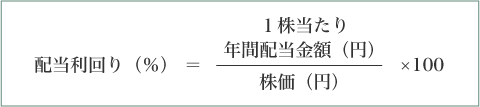

配当利回りとは、1株当たりの年間配当金額が株価に対して何%に相当するかを示している(図1)。

図1:配当利回りの求め方

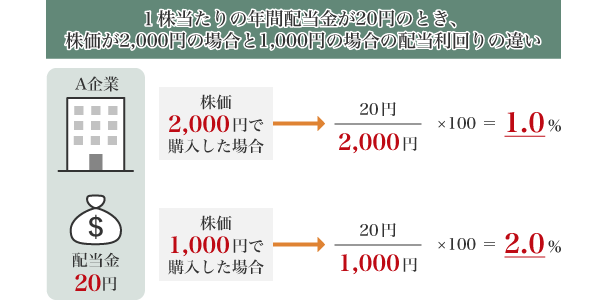

では、配当利回りと株価は、どのような関係にあるのだろうか(図2)。

図2:配当利回りと株価の関係

※ 配当利回りの計算には、株式売買にかかる手数料や配当金にかかる税金は考慮されていない。実際には計算上の利回りよりも下がるため注意が必要。

編集部作成

このように、もらえる配当金が同額でも、株価が2,000円で購入したよりも、1,000円で購入した場合のほうが利回りは高くなる。

配当金が同じであれば、株価が低いほうが配当利回りは高くなる。配当利回りが高いほど、株価が割安と判断される材料の1つになりやすいため、投資先として好まれる傾向にある。少ない投資金額でより多くの配当金を受け取れるほうが、良いと考える人も多いのではないだろうか。

ただし、配当金は常に一定ではない。決算内容によっては、増減(増配・減配)する場合もあれば、配当金が支払われない(無配)場合もあることも理解しておきたい。

銘柄選定のもう1つの指標「配当性向」

配当金は「配当利回り」のほかにも、銘柄選定の判断材料となる指標として使われている。そのひとつが、「配当性向」だ。

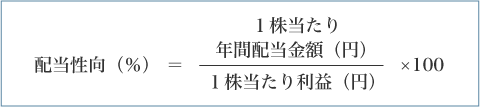

配当性向は配当支払率とも呼ばれ、企業の利益(当期純利益)に対して年間配当金がどのくらいの割合で支払われているかを示す指標で、1株当たりの年間配当金額を1株当たりの利益で割って求める(図3)。

図3:配当性向の求め方

※ 1株当たり利益(EPS)は、当期純利益を発行済み株式数で割ったもの。

ここに、具体的な数字を当てはめて計算してみよう。1株当たりの年間配当金額が30円、1株当たりの利益が100円の場合の計算式は次のようになる。

〈計算式〉

1株当たりの年間配当金額30円、1株当たりの利益が100円の場合

30円÷100円×100=30%

配当性向が高い場合は、利益の多くを株主に還元している企業だといえる。逆に低い場合は、利益の多くを社内に残している(内部留保率が高い)企業だといえる。

ここで、日本企業に目を向けてみよう。

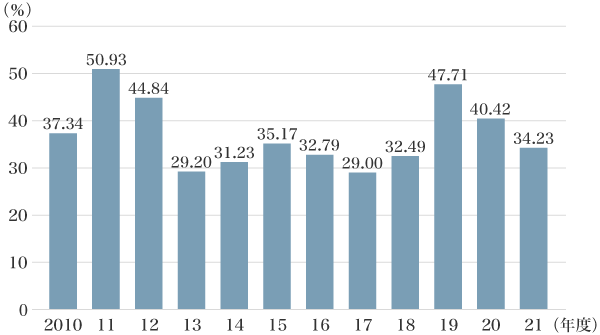

図4:日本企業の配当性向の推移

(注)旧市場区分である東証一部・二部・マザーズ・JASDAQ上場企業(除く金融)の合計年度ベース、2014年度以降はJASDAQを含む。

(出所)東京証券取引所「決算短信集計結果」より野村證券作成

企業は一般的に、業績が好調で利益を増やした決算期には配当も増やし(増配)、業績が悪化して利益を減らした期には配当金も減らす(減配)。場合によっては配当金を出さない(無配)こともある。

日本企業の配当性向は一時的な変動はあるものの、おおむね30%前後で推移している。配当性向が高ければ株主還元に積極的な企業であると捉えることができるが、高すぎると業績が悪化したときに減配や無配になる可能性もあるため、注意が必要だ。

一方で、内部留保率が高い企業は、必要な時期に必要な投資を機動的に行うことが可能になるといえる。配当性向が低くても、将来を見据えて設備や人材など、必要な経営資源に投資している企業もある。このような場合、長期的に見れば企業の成長が株主の利益につながるという見方もできるはずだ。

企業利益の安定は、配当金額の安定につながる。株式投資をする際は、配当性向で企業が「無理なく」「安定して」配当金を出しているかを確認すると良いだろう。

投資をする際は指標を持つことが大切

株式投資と聞くと、まず値上がり益を意識しがちだ。相場の状況によっては、短期間で利益が出ることもあるだろう。しかし、株式投資にもさまざまな手法がある。値上がり益を狙うだけではなく、長期的に保有して配当金を受け取り、利益を積み重ねていくことも有効な手法の1つだ。

長期保有を前提に考えれば、毎日の株価の値動きに一喜一憂する必要もなくなる。日々の仕事に追われ、こまめに相場を見る時間が取れないビジネスパーソンにとっては、理にかなった手法かもしれない。投資は自己責任で行う必要があるが、銘柄選択をする際、判断材料としていくつかの指標を持ち、自分の意向に合った投資手法を選択することは大切なことだ。

また、株式投資にあたってはNISA制度を活用するのも選択肢の1つだろう。NISA口座を使って投資をすれば、一定額までは売却益と配当金を非課税で受け取ることができる。2024年からはNISA制度が拡充されるため、今のうちに将来に向けた資産形成について考えてみてもいいかもしれない。

ご留意事項

提供元:野村證券 /EL BORDE

この記事は「EL BORDE」にて2023年6月8日に公開されたものです。

本記事は、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。